人种差异引起的TAVR术后患者-人工瓣膜不匹配(PPM)发生率与预后影响

经导管主动脉瓣置换术(TAVR)是当前重度主动脉瓣狭窄(sAS)患者的首选治疗方式之一,其临床疗效和安全性在过去十数年间已得到了充分验证。不过,由于无法像外科换瓣那般完全地去除原生瓣环和瓣叶,故TAVR术后患者的主动脉瓣瓣口面积往往会出现不同程度的缩小,这也导致了患者-人工瓣膜不匹配(prosthesis-patient mismatch,PPM)问题的出现;在主动脉瓣瓣环和瓣膜尺寸相对更小的亚洲人群中,该情况更是受到了高度关注。

令人鼓舞的是,近期, JACC: Cardiovascular Interventions 杂志上发表的一项国际、多中心研究对人种差异带来的TAVR术后PPM风险及其对预后结果的影响予以了探索,不仅成功反驳了亚洲人群TAVR术后PPM和不良预后风险恐偏高的临床顾虑,同时也侧面证实了以SAPIEN 3为代表的球囊扩张式瓣膜用于治疗sAS患者是安全、有效的。

研究背景

与西方人群相比,亚洲人群的主动脉瓣瓣环和瓣膜尺寸相对较小,这也导致TAVR术后患者-人工瓣膜不匹配(prosthesis-patient mismatch,PPM)的问题在亚洲人群中会更受关注。为此,Hanbit Park等人特别发起了Transpacific TAVR(TP-TAVR)注册研究,旨在不同人种间比较TAVR术后PPM的发生率和相关预后意义。

研究设计

这是一项国际、多中心队列研究,自2015年1月至2019年11月,该研究总计纳入了1,101例来自美韩两国、符合入组标准的重度主动脉瓣狭窄(sAS)患者。根据有效瓣口面积指数(indexed effective orifice area,iEOA),PPM被定义为中度(0.65-0.85 cm2/m2)或重度(<0.65 cm2/m2)两类。主要研究终点为1年时包括死亡、卒中或再住院在内的复合终点。

研究结果

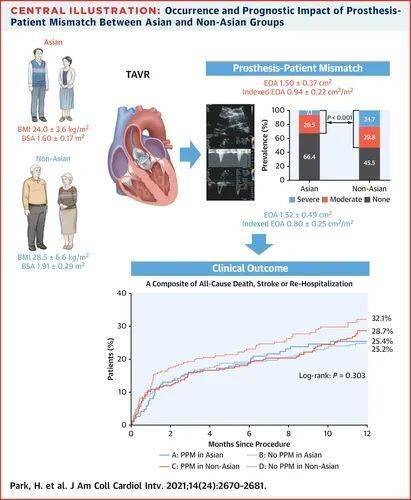

PPM在亚洲人群(总体PPM 33.6%;中度PPM 26.5%;重度PPM 7.1%)中的发生率显著低于非亚洲人群(总体PPM 54.5%;中度PPM 29.8%;重度PPM 24.7%);

中心图例:亚洲和非亚洲人群组中PPM的发生情况和预后影响

PPM组和无PPM组患者的1年主要终点事件发生率类似(27.5% vs. 28.1%; P =0.69);且这一特征在亚洲人群(25.4% vs. 25.2%; P = 0.31)和非亚洲人群(28.7% vs. 32.1%; P = 0.97)中保持一致;

经多变量校正后,在总体队列(HR:0.95;95% CI:0.74~1.21)、亚洲人群(HR:1.07;95% CI:0.74~1.55)和非亚洲人群(HR:0.86;95% CI:0.63~1.19)中,PPM组和无PPM组患者的主要终点风险并无显著差异。

结果与讨论

从TP-TAVR研究的数据分析结果来看,亚洲人群的PPM发生率是显著低于非亚洲人群;且无论种族群体如何,PPM组和无PPM组患者的1年主要复合终点事件风险均相似。需要注意的是,该研究在设计上不具备随机性,这可能导致了潜在偏差。另外,由于所有患者均来自于高容量医疗中心,且绝大多数植入的为球囊扩张式人工主动脉瓣膜(占总体的82.9%),故上述研究结果可能无法推广至其他临床环境。较小的研究样本量和较短的随访时间也使得该研究不足以检测临床相关差异。

不过,从另一角度来看,上述研究中球扩瓣应用率较高的情况其实帮助进一步积累了不同种族的人群中球扩瓣植入后的PPM相关数据;此前在日本人群中开展的一项临床研究的结果也显示,球扩瓣和自膨瓣植入后的PPM风险没有显著差异。总之,目前来看,无论种族背景和原生主动脉瓣瓣环大小如何,SAIPEN 3等球囊扩张式瓣膜都是重度AS患者行TAVR治疗时的安全、优效之选。

注释:

[1] SAPIEN 3球扩瓣:经导管主动脉瓣膜系统,注册证编号:国械注进20203130291

延伸阅读

(上下滑动可查看)

探索丨P2Y₁₂抑制剂或将成为二级预防阶段的首选抗血小板药物

探索 | 主动脉瓣置换的未来将何去何从?——国际专家共议主动脉瓣疾病治疗未来方向

探索 | TF-TAVR术后当天出院的可行性和安全性

探索 | Lp(a)新型检测法可提高低密度脂蛋白胆固醇水平测量的准确度

探索 | 左室流出道钙化对现代自膨式瓣膜经导管主动脉瓣植入术后患者血流动力学和临床结局的影响

探索 | TAVR术中冠脉闭塞风险评估:来自应用BASILICA技术后计算机断层扫描的见解

探索|TVAR术中脑保护装置的应用再获新证据

探索 | 阻塞性机械瓣膜血栓的溶栓治疗“安全有效”

探索丨恢复窦性节律可逆转心房颤动患者的心脏重构并减少瓣膜反流

探索丨衰弱程度如何影响心衰患者治疗?

探索 | 基于他汀的高强度降LDL-C治疗可降低缺血性卒中患者卒中复发风险:荟萃分析结果

探索丨低外科手术风险患者行TAVR再添力证

探索 | FFR指导下行延期血运重建患者的血栓及心血管事件风险可能增加——J-CONFIRM事后分析

探索 | 无论年龄高低,HF合并SMR患者均可从TEER治疗中获益——针对COAPT研究的分析结果

探索|PCI治疗与预后相关的肌钙蛋白升高再引争议

探索|TEER术后较低瓣叶—瓣环指数(LAI)与三尖瓣TEER术后残余MR相关

探索丨外科手术还是药物治疗?TAVR术后感染性心内膜炎应如何处理?

探索 | TEER术后仍存在较高复发性MR发生率,且与患者不良预后相关

探索 | MitraClip后复发性二尖瓣反流:预测因素、形态和临床意义

探索|USPSTF在新指南草案中调整了一级预防中关于他汀类药物的建议

探索 | 顾东风院士团队提出多基因风险评分优化CAD风险分层:一项大规模前瞻性中国队列研究

探索 | 冠脉钙化评分处在不同水平时,Lp(a)升高会对ASCVD风险造成何种影响?

探索 | 借助人工智能解决重度三尖瓣关闭不全患者的肺动脉高压“悖论”

探索 | Evolut瓣膜衰败的球扩瓣“瓣中瓣”治疗:对Neoskirt高度和瓣叶悬垂的影响

探索 | ACS患者PCI术后行降阶治疗或短期DAPT的差异对比

探索丨房颤患者行生物瓣置换术后服用直接口服抗凝药物vs.维生素K拮抗剂的Meta分析

探索 | TAVR术中确保瓣膜对合缘对齐更有助于保障冠脉通路

探索|大型荟萃分析——他汀类药物不耐受“被高估和过度诊断”

探索|MitraScore评分可用于预测TEER术后患者死亡率

探索|基于血流储备分数推迟血运重建的慢性冠状动脉综合征患者五年临床预后结果:J-CONFIRM研究最终结果

探索|在射血分数保留的心力衰竭患者中,利钠肽水平与HF再入院和死亡风险增加有关

探索 | TWILIGHT预设亚组分析:既往MI史的高风险患者于PCI术后行替格瑞洛单药治疗有助于改善获益

探索 | 脂蛋白(a)和BMI指数对钙化性主动脉瓣疾病的协同影响作用

探索丨心源性休克的病因、进展阶段与患者住院死亡率密切相关

探索丨预防性三尖瓣瓣环成形术对右心室重构的长期影响

探索|稳定性冠心病患者的体重指数及其与心血管终点事件的关系——STABILITY研究子研究

探索丨房颤消融后应用决奈达隆vs.索他洛尔的安全性和有效性比较

探索 | 脂蛋白(a)作为残余危险因素对他汀类药物治疗急性冠状动脉综合征患者长期心血管预后的影响

探索丨远端桡动脉入路 vs. 传统桡动脉入路

探索|射血分数降低的心力衰竭患者经皮腔内腔静脉血流调节预负荷的人类首次经验

编辑:kxg2022